技术性修复与“倒灌”冲击下的中国宏观经济及应对措施

原创 范志勇 中国宏观经济论坛

以下观点节选自中国宏观经济论坛(CMF)宏观经济数据分析报告(2020年一季度),报告执笔人为范志勇。

4月17日,全球瞩目的中国一季度宏观经济数据公布。数据显示,一季度GDP同比下滑6.8%,第一、第二、第三产业分别下降3.2%、9.6%和5.2%。尽管一季度我国宏观经济出现比较深幅度的下滑,但远好于此前的市场预期。可以说,我国在疫情防控和经济兜底两个战场都取得了巨大的成绩。

目前全球大型经济体中只有中国基本完整经历了“医学意义”上的疫情防控周期,并且基本实现生产秩序正常化。同时,我国也是全球防疫物资供应的中心和全球经济应对疫情冲击的主要动力来源之一。因此,在欧美经济全面下滑条件下,中国第一季度宏观经济数据具有全球性的指标意义。

一、客观认识一季度我国经济发展情况

客观看待我国目前疫情发展的状况我们需要注意以下几个方面:

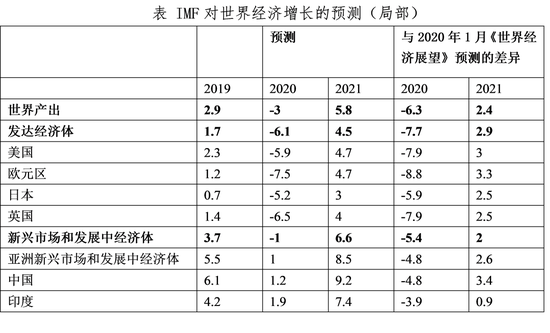

第一,疫情的影响是世界性的,对各国经济都造成了沉重打击。由于我国政府对疫情高度重视,在爆发初期就采取了坚决果断的防控措施,无论是疫情爆发程度还是对经济增长的影响,在全球各国中都是相对较低的。从国际货币基金组织公布的最新经济预测来看,全球经济增长2020年将会下降3%;其中发达经济体下降幅度将达到6.1%,美国下降5.9%、欧盟下降7.1%;新兴市场和发展中经济体增长率下降1%;对我国经济增长的预测是1%的正增长。同时还需要注意到,IMF预测2021年我国经济增长9.2%。无论IMF的预测精确程度如何,可以发现国际社会对疫情对我国经济冲击相对较小是有基本共识的。疫情结束之后,我国也是率先开始复苏的国家。

第二,我国经济历来具有极强的韧性。从历史经验来看,我国经济在历次全球性和地区性经济危机中都表现出较好的韧性。在危机之后也都出现了相对较快的发展。与世界其他国家相比,越是经济困难时期,我国的经济表现相对越出色。1997年战胜亚洲金融危机之后,我国经济迎来了接近十年的高增长低通胀的黄金时期。2008年在战胜全球金融危机之后,我国在2010年超过日本成为全球第二大经济体。2010年我国的GDP总量仅相当于美国的40%左右。截至2019年我国GDP相当于美国的67%。9年时间里我们与美国的经济总量差距缩小了接近17个百分点。在全球各国经济都深受重创的情况下,我国在全球的经济份额和经济地位还会逆势增长。

第三,数据显示,相对此前国内外经济学家和研究团队对我国第一季度宏观经济数据的预测,一季度我国宏观经济反弹的程度超出预期。在注意到3月份与1-2月份相比出现的改善的同时,我们应该注意到目前的改善在性质上属于环比意义上的技术性修复。二季度以及未来几个季度,受国外经济衰退的“倒灌效应”叠加国内需求冲击,我国经济还将面临较大的下行压力。应对下行压力,不仅需要政府制定和实施有力的经济刺激政策,还需要全国人民共同努力。

一方面,数据显示,热议中的“报复性消费反弹”并没有出现。新冠疫情对消费需求冲击明显。3月份,我国社会消费品零售总额为26,450亿元,同比下降15.8%,降幅较1-2月收窄4.7个百分点,扣除价格因素实际下降18.1%。整个一季度社会消费品零售总额78,580亿元,同比下降19.0%。消费没有实现快速反弹的原因包括几个方面:消费面临劳动力市场需求收缩的挑战,失业率上升、收入预期不稳定对消费产生显著的负面影响;疫情可能对人们的消费观与消费偏好产生深刻冲击,疫情期间大家都在适应“类低欲望”的消费模式;疫情尚未完全消失,消费者对线下集聚性消费行为尚存在顾虑,一些线下消费形式也尚未开放;疫情期间扩张的线上消费需求一定程度上对线下消费起到了替代作用。

另一方面,3月份对外贸易的反弹也具有阶段性和暂时性。3月份外贸进出口2.45万亿元,同比下降0.8%,相比1-2月份环比出现明显好转。其中3月份实现出口12,927亿元,进口11,532亿元,当月实现贸易顺差968亿元。整个一季度我国货物贸易进出口总值6.57万亿元,同比下降6.4%。累计出口达到33,333亿元,同比下降11.5%;累计进口达到32,364亿元,同比下降0.7%。累计贸易顺差达到968亿元,比去年同期下降80.9%。从一季度整体的贸易情况来看,我们发现一季度出口的下降幅度高于进口的下降幅度。累计出口下降11.5%,累计进口仅下降0.7%,比出口低10.8个百分点。

其次,一季度我国对外贸易地区结构出现变化。在我国对欧、美、日等传统贸易伙伴进出口出现较大幅度下降的情况下,对东盟的进出口却出现逆势上涨。东盟超过欧盟成为我国第一大贸易伙伴。从东盟内部来看,一季度与我国实现较快贸易增长的国家主要是越南和马来西亚等国家。其中与越南的贸易出口增长5.9%,进口大涨30.8%;与马来西亚的贸易出口下降1.9%,进口上涨10.5%;此外对印度尼西亚的进口增长率也达到9.7%。在全球“双循环”分工结构下,东盟国家成为我国重要的原材料和初级产品来源地,双方贸易额保持较快增长。近年来,一些对劳动力成本比较敏感的生产部门和生产环节从我国转移到越南和印尼等东盟国家,也带动了双方贸易的发展。但这些贸易与欧美国家的贸易不同,很大比重上属于引致性贸易。随着我国与欧美国家最终品贸易规模的下降,我国与东盟地区的贸易也将受到间接影响。

二、正确认识宏观刺激政策及其目标的重要意义

近期,密集召开的中央政治局会议不断释放出将采取积极宏观经济政策的信号。3月27日中央政治局会议要求“努力完成全年经济社会发展目标任务,确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务”。4月17日中央政治局会议要求“维护经济发展和社会稳定大局,确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会,加大‘六稳’工作力度,保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转,坚定实施扩大内需战略”。

科学制定经济社会发展目标对克服疫情造成的经济冲击具有重要意义。

第一,经济发展目标有利于克服悲观预期,形成经济发展共识。总书记指出团结合作是国际社会战胜疫情的最有力武器,也是战胜国内暂时性经济困难的最有利武器。其中非常重要的一点就是要战胜过度的悲观预期,形成全社会共同努力实现经济社会发展目标的决心和共识。事实上,一季度的统计数据表明,我国经济的韧性要远好于早前的市场预期,具有通过积极努力实现全年经济社会发展目标的基础。

第二,有利于理顺各级政府的激励机制,调动各方面的积极性,确保社会经济发展目标的实现。完成经济社会发展目标需要全社会的共同努力,宏观经济政策的实施要求各级政府积极作为。制定发展目标有利于在各项工作目标中确定优先次序,形成全社会的合力。

第三,要避免经济社会发展目标的错误认识误区。近年来,随着经济社会发展和人民生活水平的提高,我国政府主动放松了对经济增长目标考核的要求,从而为经济结构转型创造了有利的宽松环境。放松增长目标考核并不意味着经济结构转型目标的自动实现。脱离了经济增长,结构调整就失去了意义。作为一个发展中国家,经济增长仍然是实现各项目标的前提和基础。

三、宏观经济政策实施的基本原则

为应对疫情,中央近期密集出台一系列长期改革和短期刺激政策。长期政策主要针对中国经济中的“灰犀牛”,加大各项改革力度,破除现有的制度性壁垒和阻碍,逐步解决深层次结构性矛盾,释放新一轮改革红利。短期政策主要在于扩大内需,保障复工复产全面实现,以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。

宏观政策实施要注重多目标结合。“六保”任务要求保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转,这些目标与基本的经济增长目标不冲突,都可以实现有机的协调。同时,经济增长也是实现脱贫减贫目标的主要手段,避免部分刚刚脱贫的群众因疫情冲击再次返贫,实现完成决战决胜脱贫攻坚目标任务与全面建成小康社会目标的有机组合。

由于疫情造成的经济衰退与一般意义上的经济周期有很大的区别,因此我们认为应对疫情应以扩张型的财政支出政策为主,以货币政策和减税降费政策为辅。除此之外,积极的宏观经济政策,特别是支出政策在实施时还应遵循几个基本原则,一是速度足够快,二是规模要足够大,三是要覆盖面要广,四是要避免后遗症。

第一,支出扩张政策实施要足够快。一般意义上的经济危机是一场对企业优胜劣汰的自然选择过程。竞争力弱的企业率先在危机中被淘汰。但疫情造成的经济衰退则不同。在外生冲击造成产业链断裂的背景下,即便是优势企业也难以维持长期生存。扩张性支出政策应在微观企业出现大面积破产之前,争取在较短时间内以较小的代价重启经济。扩张性支出政策在实施时,应避免对企业形成新的债务拖欠。

第二,公共支出规模要足够大,特别时期建议将财政赤字扩大至5%以上。公共支出达到足够规模,一是可以形成全社会经济复苏的预期和共识,有利于形成经济内生复苏机制。二是避免公共支出在沿着产业链传递过程中发生耗散现象,无法形成有效的拉动作用。

第三,支出政策覆盖面要广,要同时启动多个行业的总需求,提高向整个经济扩散的效率。扩大支出应该同时考虑扩大公共投资项目,选择代表性产业链,从整个产业链的上中下游同时进行刺激。此外,应考虑通过公共支付的方式扩大消费者的最终消费需求。近期包括杭州、南京等地方发放了近40亿元消费券,然而这一规模对于全国市场而言可谓杯水车薪,建议在全国范围内统筹发放消费券,增加对低收入群体的补贴。对近期因地方财政困难面临工资压力的教师等进行工资补贴,或者将教师工资由地方财政负担转为由中央财政负担。

第四,扩大公共支出要避免留下后遗症。鉴于目前地方财政面临比较困难的局面,扩大公共支出主要应由中央财政承担,避免由于扩张性财政政策以及配套资金要求导致地方政府杠杆率过快上升而造成潜在的金融风险。